Tras un primer momento de desconcierto, muchos analistas han comenzado a observar con mayor serenidad las implicaciones de una estrategia arancelaria que, si bien ha sido aplicada de forma limitada -por ahora, centrada principalmente en China-, podría tener consecuencias profundas tanto para la economía estadounidense como para el equilibrio económico global.

Entre los objetivos declarados se encuentra el de devolver a Estados Unidos una parte significativa de la industria manufacturera que, a lo largo del proceso de integración de la economía mundial -esa tan criticada globalización que, “incidentalmente”, ha permitido a miles de millones de personas salir de la pobreza extrema-, se ha visto enormemente reducida en numerosos sectores industriales estadounidenses.

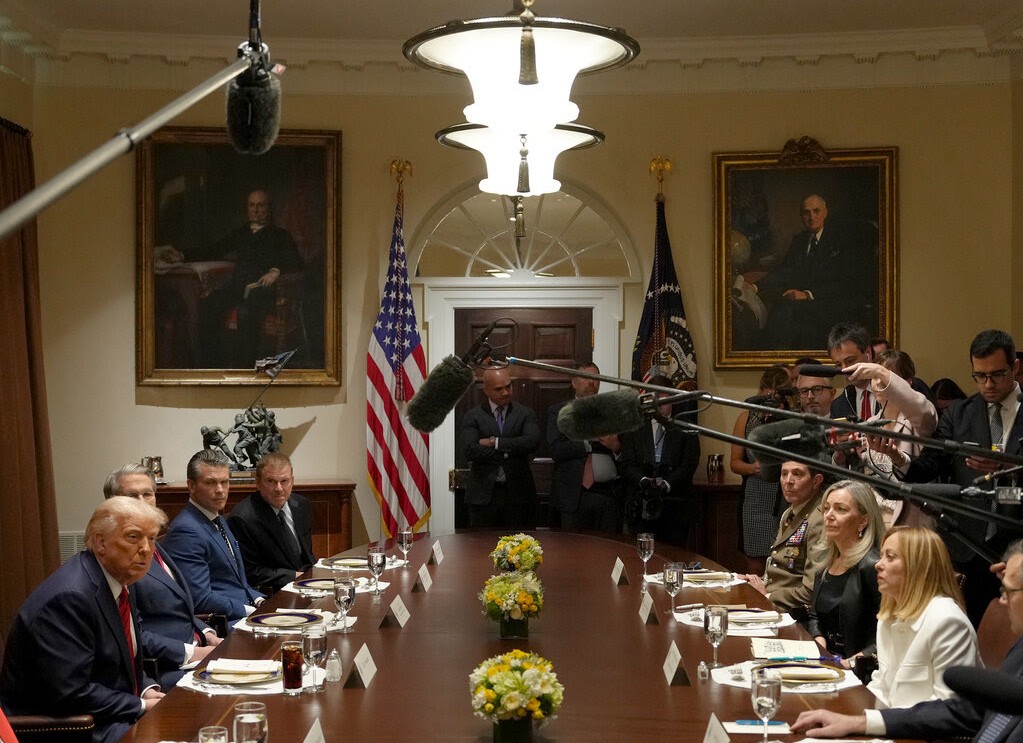

En este contexto, el economista Stephen Miran, considerado el ideólogo de la política arancelaria, afirmó en un discurso publicado en la página oficial de la Casa Blanca que “el presidente Trump ha prometido reconstruir nuestra base industrial deteriorada y buscar acuerdos comerciales que prioricen a los trabajadores y empresas estadounidenses”.

En realidad, en el fondo de este enredo de intereses económicos contradictorios -que todos, incluida la Europa del soviet de la hiperregulación, dicen defender de boquilla- hay un colosal invitado de piedra que, conviene subrayarlo, solo el actual inquilino de la Casa Blanca ha denunciado con énfasis de forma reiterada, tanto en campaña electoral como en su papel de comandante en jefe: el exceso de gasto público.

La tan vilipendiada globalización, si bien ha permitido a una multitud de personas salir de la pobreza extrema y ha multiplicado el bienestar de los ciudadanos del Viejo Continente, también ha incrementado considerablemente los recursos fiscales disponibles y, por tanto, el nivel de gasto público de los gobiernos.

Desde esta perspectiva, los aranceles de Trump -aunque marcadamente miopes desde el punto de vista económico- exponen aún más crudamente las dificultades de nuestros sistemas económicos, obligados a financiar mediante una fiscalidad cada vez más opresiva el exceso de gasto público. Un gasto que amenaza con arrastrarnos al abismo del subdesarrollo. Y aunque para cualquier fuerza política en busca de votos esto siga siendo un tabú, no parece existir alternativa a una reducción constante, aunque gradual, de los recursos controlados y gastados por los Estados.

Cabe señalar también que, dado que el gasto militar representa actualmente el 15% del colosal presupuesto gubernamental estadounidense (más de seis billones de dólares), Trump dio en este punto una respuesta coherente al anunciar un cierto repliegue en política exterior, obligando así a Europa a asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad. Una medida que acabaría cristalizándose en el plan de rearme promovido por Ursula von der Leyen.

Probablemente, en busca de un resultado tangible que pudiera traducirse en términos de consenso electoral -sobre todo tras el estancamiento de sus iniciativas diplomáticas en Ucrania y Oriente Medio-, Trump optó por endurecer su discurso e imponer un gravamen sobre una avalancha de bienes importados. Un impuesto que, sin necesidad de ser premio Nobel de Economía, tendrá un efecto contraproducente sobre el propio sistema económico estadounidense, al generar más inflación. Pero, sobre todo, dada la enorme relevancia del mercado norteamericano, provocará una serie de efectos recesivos globales, perjudicando a todos los sistemas económicos interconectados.

En definitiva, la apuesta de Trump por los aranceles -como intento de corregir desequilibrios estructurales internos con herramientas del siglo pasado- podría terminar siendo un boomerang económico y político. En una economía mundial caracterizada por interdependencias crecientes, medidas unilaterales de este tipo no solo alimentan tensiones comerciales sino que amenazan con desencadenar una desaceleración global cuyos efectos acabarán afectando, como siempre, a los más vulnerables.